- 时间:2025-11-06

- 来源:每日甘肃网-甘肃日报

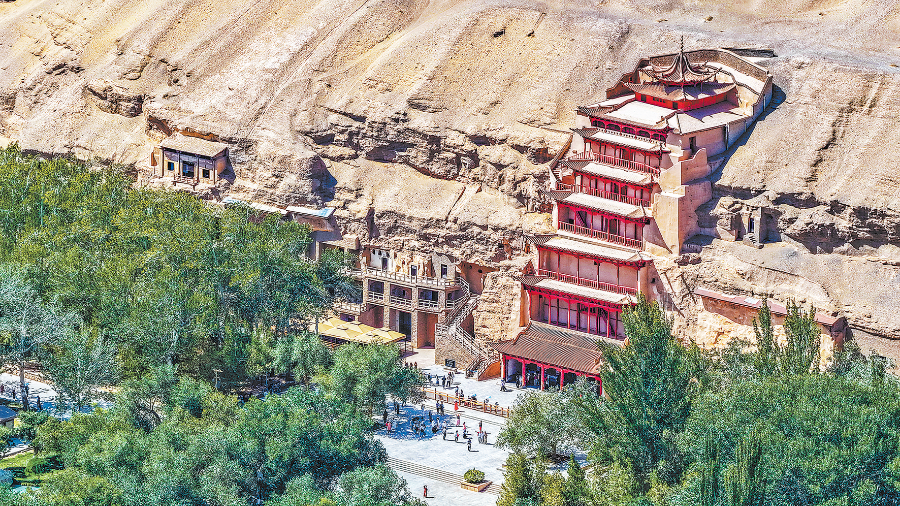

莫高窟。

甘肃简牍博物馆。

伏羲庙。

嘉峪关关城。

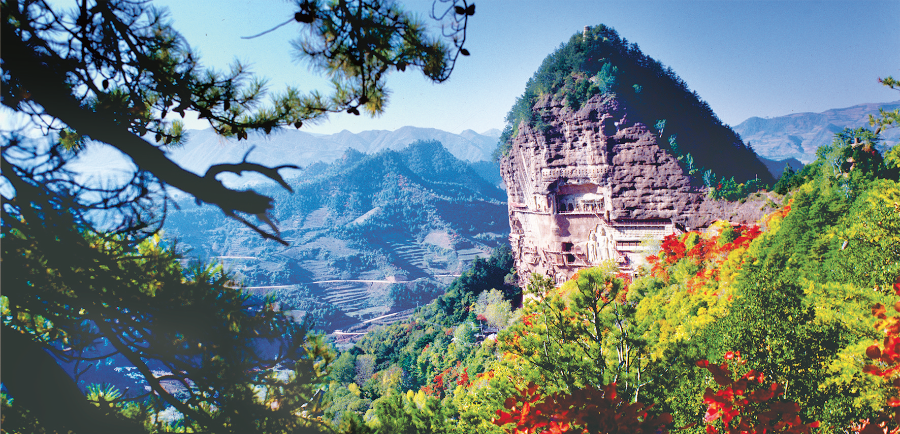

麦积山石窟。

八路军兰州办事处纪念馆推出的沉浸式情景剧《红色驿站》。

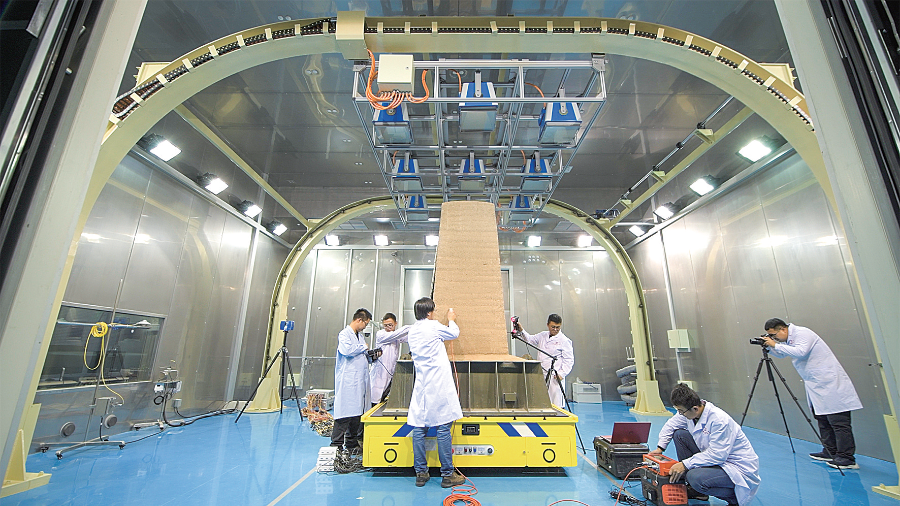

多场耦合实验室。

礼县四角坪遗址。

王杰

典范高地建设更上层楼、文物保护工作提质增效、活态传承利用出新出彩、国际交流合作走深走实……“十四五”时期,我省文物工作者以敬畏历史、热爱文化之心,凝心聚力、拼搏实干,推动全省文物事业高质量发展迈出重大步伐、取得历史性成就,进入历史最好时期。

“十四五”时期,甘肃文物事业发展亮点频闪、捷报频传,敦煌研究院文物保护团队荣获“国家卓越工程师团队”称号,“樊锦诗星”小行星正式命名,敦煌研究院和常书鸿、段文杰、樊锦诗荣膺联合国杰出贡献奖,“数字敦煌开放素材库”获评首批文物事业高质量发展十佳案例;甘肃省考古所荣获2022年度“感动甘肃·陇人骄子”先进集体称号;甘肃简牍博物馆“简述中国”和敦煌研究院“丝路光华”展览分别荣获全国博物馆陈列展览十大精品奖和国际及港澳台合作奖。

凝心聚力 典范高地建设更上层楼

五年来,典范高地建设取得新成效。省委、省政府印发《关于进一步贯彻落实习近平总书记在敦煌研究院座谈重要讲话精神传承弘扬敦煌文化的实施意见》,举全省之力建设典范高地。敦煌研究院建院80周年之际,省委、省政府主要领导专程调研、召开座谈会,并致信祝贺,精心举办“2024石窟寺保护国际论坛”等重大活动,持续提升敦煌文化国内外影响力。省部共建持续走深。国家文物局和省政府签订《共建敦煌研究院协议》,双方重点从科研平台、石窟安全、“数字敦煌”等7个方面开展共建,努力实现敦煌研究院“一院六地”平衡协调高质量发展。石窟保护全面加强。投资3.5亿元,实施敦煌石窟保护利用和数字化工程98项,完成洞窟本体保护37个、预防性保护83个、展示利用25个,石窟文物保存状况大幅改善。科技研发创新赋能。中国—吉尔吉斯斯坦文化遗产保护“一带一路”联合实验室获科技部批复,建成全球首个文物保护多场耦合实验室,启用甘肃省石窟寺监测预警平台,在麦积山石窟建成地震监测台阵,承担国家重点研发计划等省部级课题96项,发表专著论文200余部(篇),在古代壁画、土遗址和文物数字化保护领域研发成套技术和装备,始终保持国际领先水平,制定国家和行业标准27项,科研成果服务于16省市150余项文保项目,并延伸至缅甸、吉尔吉斯斯坦等“一带一路”共建国家。流失海外敦煌文物数字化复原项目加速突破。获取海外藏敦煌文物高清图像10万余张,上线敦煌学研究文献库、数字藏经洞、数字敦煌开放素材库等数据库平台,获批建设敦煌研究院文化遗产科学数据中心,实现50余万份高清数字资源全球共享。“数字敦煌”迭代升级。已完成敦煌石窟壁画数字化采集300个洞窟、图像拼接处理186个洞窟、彩塑三维数字重建45身,制作全景漫游节目162个洞窟,全球实现30个洞窟整窟高清图像、6500余份藏经洞文献信息的国际共享,访客量达2300余万人次,覆盖全球78个国家和地区。敦煌学研究成果丰硕。加强敦煌乐舞、服饰、医药、石窟建筑和艺术研究,实施国家社科基金重大项目等省部级以上课题70余项,出版学术成果950余部(篇),办好《敦煌研究》和《石窟与土遗址保护研究》,打造享誉世界的敦煌论坛品牌,汇集全球敦煌学研究最新成果,牢牢掌握敦煌学研究国际话语权。经过五年实践,形成的石窟保护“敦煌经验”,文物科技“敦煌标准”和遗产管理“敦煌模式”,为全球世界文化遗产保护管理提供了“中国方案”,敦煌研究院已成为我国拥有世界文化遗产和全国重点文物保护单位数量最多、跨区域范围最广的文博管理机构。

项目支撑 文物保护实现提质增效

五年来,文物保护提质实现新发展。资源家底更加清晰。全省首次石窟寺调查摸清219处(236个点)石窟寺分布状况,全省调查登记廊桥20处、岩画72处、不可移动革命文物617处。全面开展甘肃省第四次全国文物普查,新发现文物线索4659条,全省文物资源版图持续清晰完整。基础工作更加坚实。省政府公布第九批省保单位91处。编制实施全省长城、廊桥和14处国保单位保护专项规划。在全国率先完成152处国保单位、621处省保单位和所有市县保单位的“两线”划定公布,为依法加强文物保护提供了有力保障。国家文化公园建设加速推进。推动长城国家文化公园甘肃段建设,敦煌汉长城、嘉峪关明长城、临洮战国秦长城3个综合示范区,汉长城、明长城、战国秦长城3个集中展示带和临泽、永昌、民勤、古浪—凉州、天祝、景泰—靖远、环县、华池8个重点展示点建设稳步推进,着力构建“338”总体布局,实施长城本体保护、环境整治、展示利用等项目93项,全省长城保护利用整体水平大幅提升。加强黄河国家文化公园甘肃段建设。省文旅厅、省发展改革委、省文物局等5部门编制《甘肃省黄河文化遗产保护利用规划》,实施黄河文化遗产本体修缮、环境整治、灾害防治、展示利用等项目245项,突出“黄河之滨也很美”主题,提升黄河文化核心遗产的展示利用水平,打造黄河文化标识体系。抓好长征国家文化公园甘肃段建设。按照“一线”“两区”“多节点”为特色的空间布局,重点实施会宁红军会师旧址、俄界会议旧址、榜罗镇会议旧址等保护利用项目60项,打造哈达铺会议旧址保护利用样板工程,创建了一批代表甘肃的红色地标。文物保护更加有力。国家和省上投资24.26亿元,实施重点石窟寺、古建筑、古城址、古墓葬和革命文物保护利用等重要文保项目900余项,重要文物保护管理和展示利用水平大幅提升,一大批馆藏和出土珍贵文物得到抢救修复。打造河西走廊国家文化遗产线路。着力推进天梯山石窟、明长城天祝段、高台烈士陵园保护修缮等35个重点文物保护利用项目。加快创建嘉峪关长城国家文物保护利用示范区,有序建设大地湾、大堡子山、锁阳城国家考古遗址公园,稳步推进临夏积石山、兰州榆中、定西陇西和漳县、天水武山文物灾后抢救修复,河西走廊历史遗迹、蜀道(甘肃段)2个项目列入《中国世界文化遗产预备名单》,全省文物整体性、系统性保护迈上新台阶。安全防线更加牢固。建成运行文物安全监管平台,深入开展打击文物犯罪、安全生产治本攻坚等专项行动,实施“三防”项目200余个,国保单位安防设施覆盖率达94%,一二三级博物馆实现全覆盖,全省文物安全态势总体平稳。

探本溯源 “甘肃贡献”助力“考古中国”

五年来,考古发掘研究实现新突破。重大考古项目成果显著。深入实施中华文明探源工程和考古中国重大项目,庆阳南佐、张家川圪垯川、东乡林家等20余项考古研究项目取得重要成果,临洮寺洼遗址展现了5000年前黄河上游早期社会的发展水平和文明化程度,礼县四角坪遗址是秦大一统的象征,天祝唐代吐谷浑王族墓葬展示了中华民族多元一体发展的史实,3个项目均入选全国十大考古新发现,张家川圪垯川、蜀道项目(甘肃段)、庆阳南佐等列入“考古中国”重大项目,为实证中华文明起源、多元一体和突出特性作出“甘肃贡献”。考古基础不断强化。建成文物出土现场保护实验室和南佐遗址考古大棚,成立“寒区旱区生物考古国家文物局重点科研基地”,考古支撑更加夯实。服务发展大局持续有力。坚持地上文物“先调查后建设”,地下文物“先考古后出让”原则,围绕全省发展大局,完成水利、交通、能源等重大工程建设中的文物调查、勘探1000余项,构建起文物保护和经济发展的双赢模式。学术研究走深走实。加强敦煌学、简牍学等优势学科建设,依托西北师范大学成立甘肃省简牍科学数据中心,出版《敦煌石窟全集》《悬泉汉简》等学术成果1300余部(篇)。成立首批5家省级革命文物协同研究中心,深入挖掘革命文物价值内涵,出版《长征·西征与打拉池》等一批丰硕成果,讲好党的故事、革命的故事、英雄和烈士的故事。

文化惠民 活态传承利用出新出彩

五年来,活态传承利用绽放新光彩。博物馆改革创新发展。省委宣传部等九部门联合出台《关于推进博物馆改革发展的实施意见》,重点从夯实博物馆发展基础、优化博物馆体制机制、强化科研与科技保护等6个方面,实施23项重点举措,构建特色展陈、文化服务、交流互鉴等博物馆事业提质增效“八大体系”。博物馆布局优化提升。建成以甘肃简牍博物馆为代表的各类博物馆30家,投资3.4亿元的甘肃省博物馆扩建工程即将竣工,列入国家一二三级博物馆71家,全省现有博物馆262家,每9.38万人拥有1家,居全国之首。优质文博资源直达基层。完成馆藏文物数字化保护1万余件套,推出数字展览近200个,建成甘肃省博物馆藏品管理系统和甘肃省线上博物馆云服务平台。在全国率先推行策展人制度,推出精品展览1600余个,举办“四进”、研学、专家讲文物等社教活动2.5万余场次,超1.1亿人次走进博物馆,感受中华文化,触摸悠久历史。红色文化赓续传承。建成南梁、哈达铺、高台等集保护、展示、教育功能于一体的革命文化传承体验地,63家纪念馆全部向社会免费开放,开展红色教育5000余场次,年接待观众800余万人次,革命文物已成为传承红色基因的“源头活水”。活化利用出新出彩。推出彰显甘风陇韵的文创产品4000多种,年销售额1.1亿元,甘肃省博物馆“绿马”系列文创产品持续火爆。《乐动敦煌》《简牍探中华》等文艺作品反响强烈,让文物故事更加深入人心。成功承办2022年全国文化和自然遗产日主场城市活动,向全国展示甘肃文物事业发展成就。

国际传播 中华文化走向广阔世界

五年来,国际交流合作结出新硕果。对外交流不断深化。认真践行全球文明倡议,在“一带一路”共建国家和港澳台等地区,举办以敦煌文化和丝路艺术为主题的展览、论坛、研讨及敦煌文化环球连线等文化交流活动50余场次,持续扩大甘肃文化“国际朋友圈”。国家文化使命见行见效。积极承担国家援外文保项目,完成缅甸蒲甘他冰瑜寺数字化保护项目,联合开展哈萨克斯坦七河流域早期冶矿遗存和牧业遗存考古调查发掘,文保技术走出国门,在文化遗产国际治理中彰显甘肃力量。文化外宣品牌更加响亮。遗址全景,《大梦敦煌》《丝路花雨》等经典剧目赴外演出超60多场次,《云赏敦煌》《云游敦煌》等短视频、小程序访客量超8亿人次,覆盖120个国家和地区,甘肃文物成为促进文明交流互鉴和民心相通、推动构建人类命运共同体的金色名片。

多元保障 文物治理效能持续提升

五年来,文物治理效能得到新提升。政策支撑坚实有力。省委、省政府高规格召开全省文物工作会议,谋划部署文物事业发展,出台推动让文物活起来扩大中华文化国际影响力、打造全国重要的文化传承创新基地和具有国际国内影响力的优秀旅游目的地、建设河西走廊国家文化遗产线路等一系列含金量十足的政策文件,文物事业发展环境全面改善。法规体系健全完善。修订《甘肃省文物保护条例》《甘肃炳灵寺石窟保护条例》,出台锁阳城遗址、永泰城址等5部单行《条例》,制定甘肃省文物安全、文物保护工程、涉案文物移交等行业管理办法、制度73项,初步构建起覆盖全面、保障有力的现代文物治理体系。人才队伍发展壮大。省委宣传部、省委组织部等部门联合出台敦煌研究院人才建设15条硬核措施,省直文博系统增编146名,引进各类人才180人,荣获省级以上高层次人才称号83人次,基层文博队伍稳定加强。文保经费稳中有增。累计争取到国家文物保护专项和博物馆纪念馆免费开放补助资金23.67亿元,年均近4.7亿元,比“十三五”时期增长23.6%。省财政每年列支省级文物保护专项经费5000万元、共2.5亿元,省发展改革委支持重大项目建设经费13.36亿元,较“十三五”时期大幅增长。重大基础设施日趋完善。投资8.89亿元,实施敦煌文化传承创新基地、麦积山石窟保护利用设施建设等项目7个,投资4.05亿元建成莫高窟数字展示中心(二期)等项目4个,不断夯实文物事业发展的“硬支撑”。

砥砺前行谱写新篇章,踔厉奋发开启新征程。“十五五”时期,甘肃省文物系统将认真学习践行习近平文化思想,深入贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神,锚定建设繁荣兴盛的文化强省“一个目标”,依托打造全国重要的文化传承创新基地、河西走廊国家文化遗产线路建设“两大抓手”,实施文物保护提质、研究阐释突破、活化利用创新、安全守护夯基“四大行动”,持续推动全省文物事业高质量发展,为奋力谱写中国式现代化甘肃篇章作出新的更大贡献。